Hay dos tipos de dormitorios. Primero están aquellos que nunca conocen más luz artificial que aquella nacida de lámparas discretas, tan tenue que no es más que susurros de luz en medio de una penumbra a la que vuelven automáticamente acogedora con su presencia. En esas habitaciones, durante el día, la iluminación depende prácticamente por completo de aquella diurna que entra por las ventanas; pero, al anochecer, pareciera que el lugar está iluminado con velas y quinqués, de modo que, mientras afuera anochece, la habitación se va convirtiendo lentamente en un sitio con cierto aire de crisálida, como si uno acabara de colarse al interior de un pedazo de ámbar que bien podría estar flotando a la deriva en el vacío gélido e infinito del universo y, aún así, seguiría siendo cálido y placentero estar dentro.

Luego están las habitaciones que se iluminan con luces eléctricas más convencionales en su cantidad y potencia, focos instalados en el techo, con luz pulcra y contundente que cultiva un pedazo de día ahí dentro, aunque afuera la noche haya comenzado desde hace horas. En estos dormitorios sólo hay cambio de luces cuando uno se dispone a dormir: entonces se enciende alguna luz más sutil, la lámpara de noche junto a la almohada, para poder leer un rato, ya en la cama, antes de dormir.

El primer tipo de dormitorio es, sin duda, el más acogedor, porque su luz, cuasi flamígera, convierte la habitación en un santuario que no puede corromper nada que no decidamos llevar dentro de nuestro corazón al entrar en él por las noches. Sin embargo, el segundo tipo de dormitorio tiene el momento de la transición. Mi dormitorio es de este segundo tipo, y yo he visto las pequeñas peculiaridades que a veces suceden cuando se hace la transición de la luz blanca a solamente la lámpara de noche.

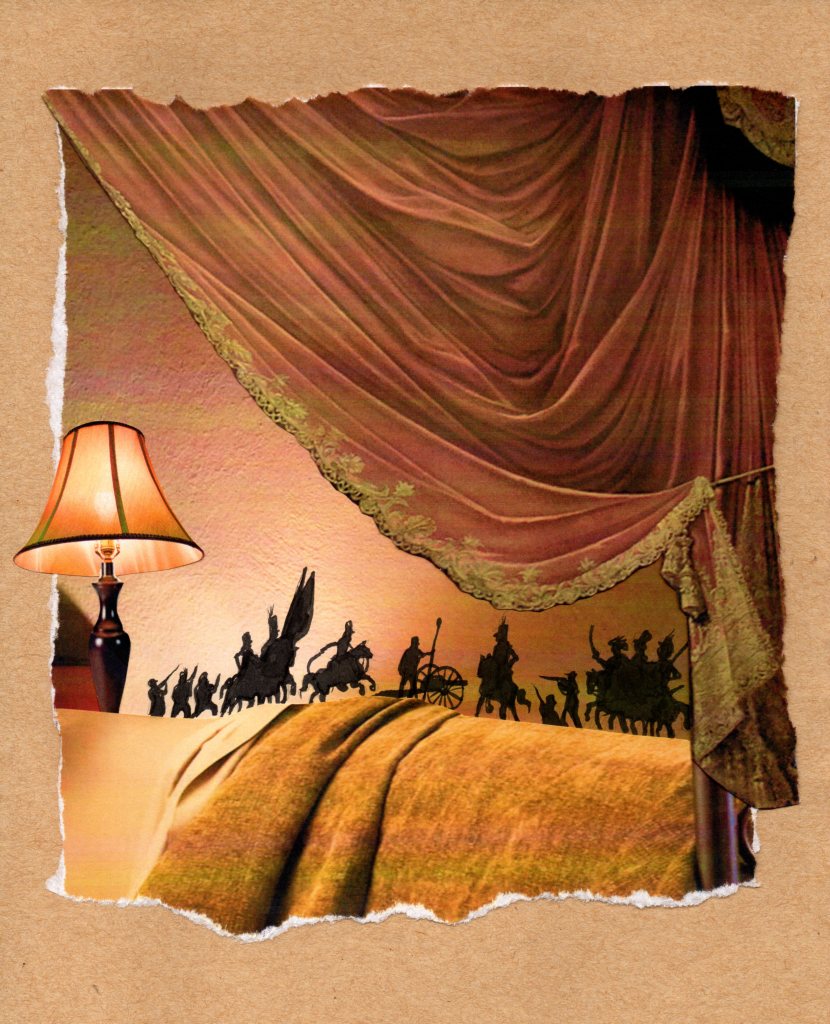

Anoche fui a encender la lámpara que está junto a mi cama, después crucé la habitación y apagué la otra luz, la dominante que escurre desde el techo, y así quedé rodeado de sombras apenas sosegadas por la luz ambarina acurrucada sobre la mesa de noche. Cuando me di la vuelta vi una sombra sobre la pared, la sombra de un borde de la piecera de la cama, proyectada en un curioso ángulo sobre una pared debido a la luz de la lámpara. Me quedé quieto en donde estaba, con la mirada fija, observando las sombras pequeñitas que veía moviéndose sobre la del borde de la piecera. Pude ver el movimiento, pero todavía no identificaba qué era; me acerqué un poco a la pared ―pero no demasiado, porque no quería que mi sombra engullera aquellas otras.

Eran soldados. Sombras de un ejército diminuto, con caballería y sombreros altos, alistando sus mosquetones, pequeños generales de sombra con sombras de plumas adornando las sombras de sus sombreros. Las sombras de los caballos se movían graciosamente y, de vez en cuando, estallaban sombras casi imperceptibles, porque no eran más que sombra de humo por los disparos. Los dos ejércitos combatían en un silencio absoluto, a pesar de que algunos alzaban los brazos, otros gritaban órdenes, los caballos relinchaban y pronto se detonaron algunos cañones. Cuando volví la cabeza hacia la cama confirmé lo que ya intuía: no había ahí ningún ejército, ni siquiera un soldado solitario diminuto, ni en las sábanas, ni en la piecera, ni en ningún lado de la habitación, aquella guerra pequeña pero agitada existía solamente en las sombras que proyectaba la lámpara desde la mesa de noche.

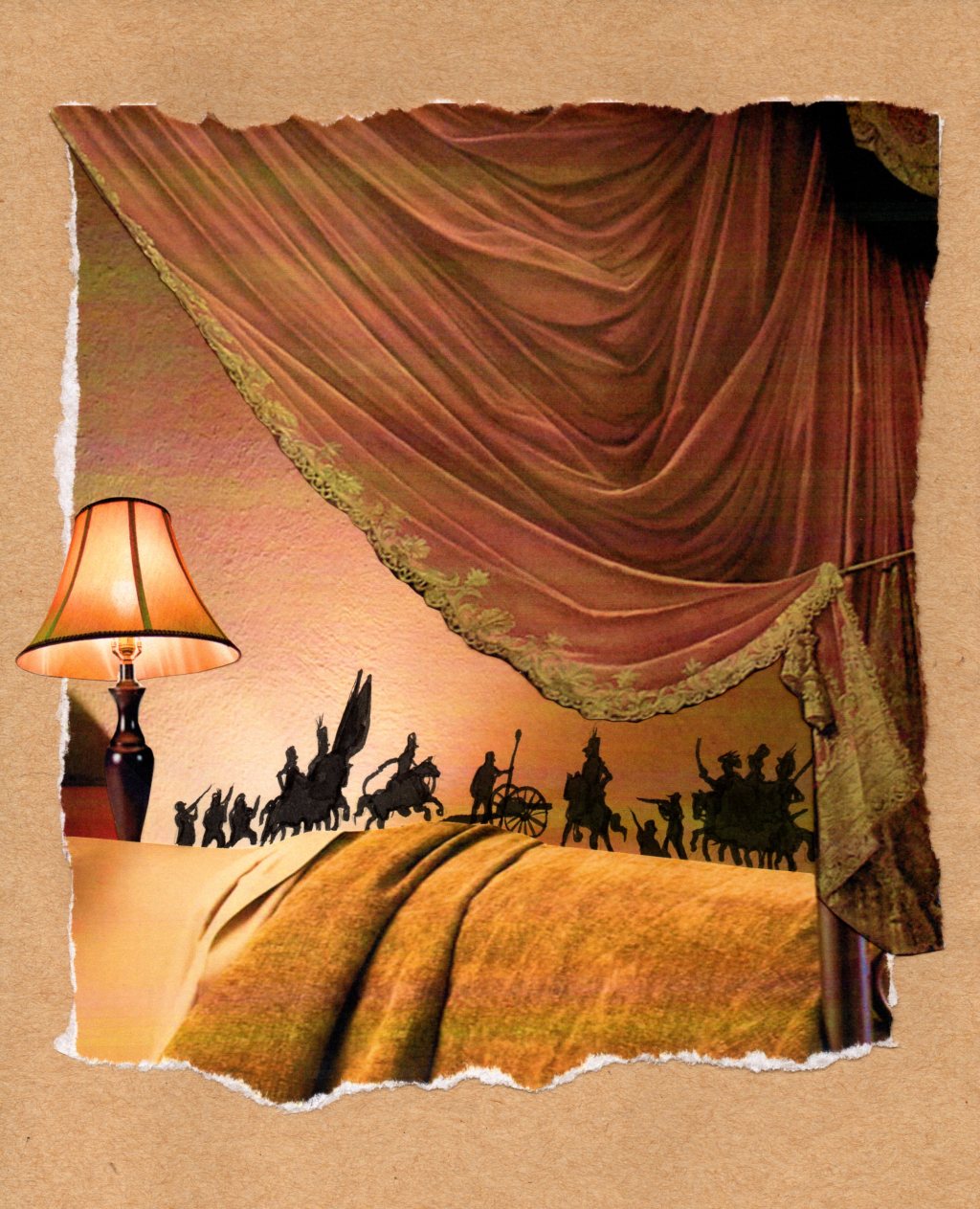

Me senté en el suelo y me quedé mirando la batalla completa. A menos que hubiera dos figuras en combate directo resultaba imposible distinguir un bando de otro, siendo todos meras siluetas oscuras.

Poco a poco se fue reduciendo el número de soldados y de caballos, apareció una sombra tenue pero que difuminaba levemente a las que quedaban guerreando: era más sombra de humo, un poco más denso que antes y en mayor cantidad. No sé cuánto tiempo me quedé mirando, pero al final solamente quedaba la sombra de un soldadito en pie, mirando a la distancia. Entonces me quedé tan pensativo como se veía aquella última sombra en medio del desolado campo de batalla. Me pregunté si acababa de presenciar el eco de una batalla distante, de otra época y otro lugar, que por algún motivo se había repetido en sombras en mi pared. O si aquello había sido una interferencia, como estática en la radio, que reflejaba la sombra lejana de una guerra que acababa de suceder, que yo había visto de lejos en tiempo real, pero que había sucedido en otra realidad, en otro universo. Tal vez la batalla realmente acababa de suceder ahí mismo, en mi propia habitación, en el mismo lugar pero en otra sintonía, y esas sombras habían sido solamente un eco muy vago. No lo sé, y no tengo forma de saberlo, pero me siento afortunado porque pude verlo una noche antes de irme a dormir.

Todas las noches, al hacer la transición de luces en mi habitación, me vuelvo para examinar las sombras, con la esperanza de volver a encontrarme con otro vistazo a ese diminuto y misterioso mundo que una noche se cruzó con el mío.

Deja un comentario