Uno de los pilares principales de mi infancia, como de tantas otras, fue la obsesión por los dinosaurios, y, hasta la fecha, los lagartos terribles siguen siendo uno de mis principales intereses. Si bien es un gusto que, nacido en la niñez, a muchas personas nos sobrevive al paso de los años, es curioso cómo en cada caso particular ese gusto se va tiñendo de aspectos y motivos ya más personales según sea el caso, más allá del primer y más evidente argumento de que son so damned cool.

*

De mi infancia recuerdo un desfile interminable de dinosaurios en toda clase de presentaciones y formatos, iniciando con aquellos dinosaurios que mi papá dibujó para mí en el patio de la casa, y los pequeños dinosaurios que me dibujó en mi tarjeta de identificación para el jardín de niños. En mi niñez hubo montones y montones de revistas temáticas, libros con imágenes y descripciones ahora anacrónicas, y, por supuesto, todo un arsenal de juguetes. Un par de veces, de muy niño, acomodé varios de esos juguetes por la sala, preparando un “museo” en el que pretendía dar una visita guiada a mi papá apenas llegara del trabajo (llegó, naturalmente, cansado y con hambre, pero soportó de buena gana recibir el mini tour explicativo por el pequeño “museo”). Durante gran parte de mi infancia, quería ser paleontólogo, pero en realidad fue con juguetes de dinosaurios con lo que, aunque en el momento no hubiera sido consciente al respecto, encontré el primer atisbo del camino que realmente terminaría tomando: encontré en esos juegos por primera vez un gusto profundo, íntimo y muy personal en inventar historias (mis dinosaurios de juguete vivieron aventuras que, en ese entonces, me parecían epopéyicas: grandes peregrinajes, batallas entre clanes, dramas familiares, giros de tuerca y revelaciones emotivas), un par de veces incluso tuve como utilería una “cámara de cine” armada con piezas de cartón (una caja de pañuelos, tubos de papel de baño, piezas mal recortadas de cartón y papel) para “filmar” aquellas historias, con toda la solemnidad que sólo puede tenerse en la niñez.

Dos sets de dinojuguetes que recuerdo con especial cariño de épocas muy tempranas: una caja grande (para mí verdaderamente titánica) que contenía una montaña de plástico rojo, un puñado de cavernícolas y un montón de dinosaurios multicolores (colores brillantes: rojo, amarillo, verde limón). Sólo muchos años después descubrí que era la Dinosaur Mountain, un set clásico de la histórica marca gringa TimMee Toys, en su versión de los 70’s e inicios de los 80’s y que reaparecería, junto con otros sets de la marca, cuando en 2005 TimMee dejó de existir y fue absorbido por J Lloyd International, con quien VictoryBuy Inc hizo un arreglo para relanzar poco a poco los modelos clásicos de TimMee a partir de 2011 (sus moldes para figurillas de plástico, originalmente diseñados por ahí de los 60’s, han sido replicados muchas veces en distintos lados, aún a la fecha suelen aparecer por aquí y por allá como opciones muy económicas de juguetes de compañías no oficiales).

El otro set, que no era set pero así llegó a mis manos, es incluso anterior en mi memoria. Siendo yo muy pequeño, estaba en la sala cuando mis padres volvieron a casa después de haber salido al mercado; los recuerdo con gesto discretamente emocionado porque me traían un pequeño tesoro: habían encontrado a un hombre que vendía pequeñas figuritas de dinosaurios, de plástico blando y pintados en tonos metálicos broncíneos, plateados, púrpuras; mis papás compraron todo el lote y el hombre, que no tenía bolsas a la mano, se los entregó en el sombrero de paja que llevaba puesto, y así me los entregaron a mí. De estas figuras aún no he podido rastrear de dónde son los moldes originales (me parece que es una mezcla de diversas fuentes, porque algunas creo identificarlas correctamente como hechas a partir de variantes de las figuras metálicas que sacó el American Museum of Natural History in New York en 1947, colección de la que vendieron los modelos en 1955 a la compañía japonesa Abbeon para que siguieran reproduciendo versiones más comerciales y económicas y, naturalmente, después los moldes se filtraron a compañías patito que se pusieron a confeccionar sus propias versiones en distintos lugares y formatos), pero fueron también de mis juguetes más recurrentes y que, con tan sólo sostener uno en la mano el día de hoy, me desata toda una cadena de recuerdos de una época entera en mi vida sobre la que me siento tan agradecido y que ahora se siente tan lejana.

Vienen también a mi mente un par de documentales sobre dinosaurios que mi papá grabó en VHS y que yo vi incontables veces; cuando cumplí siete años, en la única ocasión que tuve en casa una fiesta de cumpleaños con toda la manada de primos y primas, se me ocurrió improvisar como una actividad que todos juntos viéramos un video documental (ese sí comprado y oficial) paleontológico. A los pocos minutos, y a petición de uno de mis primos, mi madre apareció en escena para pausar el video y decirme con todo tacto que quizá no a todos les gustaba el tema exactamente tanto como a mí y que sería mejor que hubiera otros juegos. Me parecía inconcebible que la pasión por los dinosaurios no fuera cosa presente y ardiente en todo mundo, pero no emití ninguna queja porque se quitara el video y se reanudaran los gritos y carreras por toda la casa, porque al menos estaba contento con las gelatinas que tenían dinosaurios de juguete en su interior y los bonitos apatosaurios de tela que confeccionó mi madre como souvenirs.

De este mesozoico de mi vida recuerdo también con mucho entusiasmo la revista Dinosaurios (“descubre los gigantes del mundo prehistórico”), originalmente publicada por Orbis en el 92 y reeditada en español un par de años después por Planeta DeAgostini (editorial originalmente italiana que, de hecho, terminaría por comprar y absorber Orbis en 1999) y que marcó la infancia de muchos de los que nos hemos mantenido aficionados a los sáuridos; mis padres llegaron a empastar en prácticos tomos varios ejemplares de las revistas, pero incluso con esos seis tomos recopilatorios, la mayoría de las revistas las conservo como ejemplares sueltos, llenando a tope dos muy voluminosas cajas de plástico.

Precisamente durante los 90’s (aunque podríamos identificar el inicio en el tramo final de los 80’s; ahí está Denver, el último dinosaurio y la clasiquísima The Land Before Time, o Pie Pequeño para los hispanohablantes) surgió a escala global una dinomanía que marcó a toda una generación, a la industria del entretenimiento y a muchas otras. Desde múltiples caricaturas, documentales, series (mención especial para Dinosaurios, el apasionado proyecto de Jim Henson y William Stout, que en el principio fue concebido como una muy ambiciosa película en la línea de Laberinto y El cristal encantado, y que eventualmente Henson transformó en una sitcom familiar, inspirado por el éxito inicial de Los Simpsons, sólo para morir justo un año antes del estreno, cuando la serie quedó a cargo de Michael Jacobs Productions, Jim Henson Television y Walt Disney Television). Los dinosaurios son un tema que fascina en general, pero periódicamente surgen dinomanías a gran escala, y es interesante comparar las circunstancias de aquella de los 90’s con la primera dinomanía de todas, justo en los meros inicios de la paleontología, cuando se inauguró la célebre exposición con reproducciones a tamaño real en el Crystal Palace, propiciando además el primer caso en la historia de mercadotecnia dinosáurica, pues la exhibición tuvo tanto éxito que comenzaron a fabricarse y venderse pequeñas reproducciones de las esculturas para que la gente pudiera comprarlas y tenerlas en casa; no puedo evitar sonreír pensando en el árbol genealógico que existe entre esas primera efigies, pasando por mi muy querido set de Dinosaur Mountain de la infancia, y hasta llegar a las codiciadas figuras de la Hammond Collection de Mattel.

Y precisamente a propósito de Hammond, no se puede hablar de dinomanía noventera ni de la obsesión dinosáurica de nadie sin mencionar la película Jurassic Park (claro, la novela tiene su propio peso, pero me interesa ahora enfocarme en la película por ciertas relaciones que mencionaré más adelante). Se convirtió de inmediato en una de mis películas favoritas de la infancia, y curiosamente esto se debe no solamente a la buena historia, a los personajes, y a los dinosaurios, sino también por un elemento crucial: la lluvia, o más bien, la tormenta.

De muy pequeño, las tormentas (y en ese tiempo cualquier lluvia recia se volvía una tormenta para mí) me asustaban; poco a poco fui superando ese temor ─irónicamente el punto de quiebre fue una ocasión en que soñé con lo que para mí era la tormenta más fuerte que podía existir, tan exagerada que incluso involucraba ríos de lava, por alguna razón; ese sueño curó mi temor y me dejó en términos neutros con la lluvia. Después vi Jurassic Park, donde la tormenta, desde el aviso de su arribo, marca el punto donde la trama da el giro decisivo, y aquello se volvió una cosa fascinante para mí; me causaba una honda impresión la presencia ominosa de esa tormenta, que se anunciaba, de la que se empezaban a ver las nubes en la distancia, la precedía ese viento característico previo a la lluvia… Cosas que, a la escala de mi ciudad, yo había experimentado varias veces. La expectativa ante la tormenta que se acercaba se sentía emocionante, un elemento que unía mi entonces breve experiencia de vida con la historia dentro de una de mis películas favoritas, donde podía ver a la tormenta como una criatura domada e inofensiva para mi persona, porque estaba en la pantalla (como los propios dinosaurios). La repetición de ver la película varias veces la convirtió en una de mis películas de confort (como lo ha sido para tantas otras personas a lo largo de los años; es curioso, no creo que sea casualidad que esta sea, específicamente, una de las películas que más se repiten como “de confort”).

Después apareció otra película que, si bien no es sobre dinosaurios, innegablemente se liga con “enormes lagartos monstruosos” como tema en sí: la controversial Godzilla de 1998, considerada pésima pero que muchos de nosotros recordamos con inmenso cariño, por la nostalgia que nos significa. Yo era muy pequeño cuando se estrenó, pero, a diferencia de Jurassic Park, esta sí pude verla en el cine (después varias veces en video). De su estreno recuerdo especialmente el fenómeno que resultó la película en cuanto a marketing: la televisión estaba repleta de comerciales temáticos para anunciar montones de productos y colaboraciones con diversas marcas, había programas especiales en TV (qué tiempos aquellos cuando los había para cada estreno grande), había revistas, multitud de juguetes, videos musicales (incluyendo esa peculiar colaboración entre Puff Daddy y Jimmy Page).

Curiosamente, fue solo muy recientemente cuando caí en cuenta, por una video reseña, de que, en la película, el 100% de las escenas que suceden en NY son con cielo nublado y lluvia; se siguió cimentando en mí la idea de la combinación dinosaurios y lluvia como altamente acogedora.

Incluso los primeros esbozos de este texto los redacté durante una sucesión de días grises y con luvia intermitente.

*

Uno de los diversos motivos por los que tanto me gustan los dinosaurios puede explicarse a partir de citar al polémico spinosaurio, que en sí mismo es la encarnación de uno de los aspectos más fascinantes de los dinosaurios: el constante recuerdo de lo imposible que es, al final, que realmente lleguemos a comprender, más allá de una ínfima y cuestionable fracción, a las criaturas que vivieron en este mismo planeta hace millones de años.

Desde el primer intento de reconstrucción hecho por su descubridor original, Ernst Stromer, en 1936, hasta las todavía cambiantes reconstrucciones modernas, el animal ha sido uno de los más modificados en la concepción científica al paso de los años; básicamente porque se guardan tan, tan pocas piezas de esqueletos (los escasísimos huesos del que fuera el holotipo, el primer ejemplar encontrado y clasificado, fue destruido en Alemania cuando un bombardeo de los Aliados, durante la Segunda Guerra Mundial, pasó a destruir el museo donde estaban resguardados), en buena medida debido a que se especula la mayoría de sus restos deben localizarse en zonas que actualmente son desiertos inclementes, que requerirían una inversión económica mucho mayor de la que la mayoría de quienes controlan el dinero estarían dispuestos a financiar para buscar ejemplares más completos. Así pues, con cada fragmento y cada avance nuevos, se ha ido modificando la predicción del aspecto del spinosaurio (la reconstrucción de David White en 1967, la de L.B. Halstead en 1957, la de Case en 1982, las coordinadas por Nizar Ibrahim entre 2014 y 2020, la coordinada por PC Sereno en 2022, y las que ya se andan fraguando con cada diminuto vestigio nuevo; el asunto se ha vuelto ya todo un meme dentro de la comunidad aficionada a la paleontología). Desde luego, es bien sabido que la concepción general que hemos tenido sobre los dinosaurios se ha ido transformando con los años, y hemos ido modificando la idea de su aspecto y de su comportamiento, gracias a avances científicos pero también, con mucho peso, gracias a la cultura del entretenimiento.

Aquí aparece otro aspecto que encuentro fascinante de los dinosaurios: son un recordatorio constante y rotundo de la transformación indispensable que debe tener la ciencia, y de la humildad que requiere y muchas veces olvida.

Hubo un tiempo, cerca de los inicios, cuando los dinosaurios ya no tenían la tosca apariencia de las reconstrucciones en el Crystal Palace, sino que ya estaban reconstruidos con un aspecto más cercano al “real”, en que la concepción general de los dinosaurios era la de animales ágiles y feroces (en historias y películas de la época así se les representaba; de vez en cuando hasta los apatosaurios engullían a inocentes exploradores); los científicos tenían claro que existían diferencias de comportamientos y que no estábamos lidiando con monstruos sino con animales… sin embargo, en una actitud acaso en algo reaccionaria a lo que estaba popularizando el entretenimiento, se apresuraron a promover la idea radicalmente opuesta: que los dinosaurios eran criaturas lentas y estúpidas, incluso en 1959 todavía podía leerse en la Enciclopedia Británica que los dinosaurios se habían extinto debido a “falta de vigor”. Eventualmente la imagen se hizo menos caricaturesca, pero se siguió considerando en la ciencia mainstream que eran criaturas torpes, lentas y de sangre fría, a pesar de que desde épocas tan tempranas como los 1860’s ya había paleontólogos, como Thomas Henry Huxley, con la certeza de que los dinosaurios estaban emparentados a las aves y que ese factor debía influir directamente en su comportamiento y características, justo como se mostraban en las primeras representaciones en películas de la época. No fue sino hasta cien años después, durante los 1960’s, durante el llamado “Renacimiento de los Dinosaurios”, encabezado por John Ostrom y su pupilo, quizá el único paleontólogo auténticamente rockstar, Robert Bakker, cuando, en medio de mucha polémica, se inició la labor de instalar en la paleontología mainstream, por fin, la noción de los dinosaurios como animales dinámicos y de sangre caliente; irónicamente, en esto influyó de manera significativa, una vez más, el entretenimiento, gracias a la importante aportación que significó la película de Jurassic Park; ya la novela era revolucionaria por su manera de retratar a los dinosaurios, y manteniendo siempre la importante acotación, de manera científica y filosófica, de que, a pesar de todo, no estábamos ante auténticos dinosaurios, porque, al final, eso sería por siempre algo imposible de ver de manera completa y fidedigna. Actualmente es cosa recurrente señalar todos los errores de ese retrato de los dinosaurios, pero no debemos regatear el mérito de que, en ese momento, fueron las recreaciones más fieles logradas hasta entonces, y su contribución no puede ni debe minimizarse en absoluto.

En fin, que los dinosaurios nos recuerdan dos cosas: la falibilidad de la ciencia (lo que de ninguna manera la descarta como el mejor método para acercarse a investigar el mundo, sólo debemos tener siempre presente que, cosas que asegura hoy como regla inamovible, pueden descubrirse erróneas mañana, y es parte de un proceso natural de aprendizaje), pero también lo incierto que es, en general, nuestro conocimiento sobre el propio lugar donde habitamos: baste un vistazo a lo inconmensurable que es todo lo que desconocemos, que probablemente nunca llegaremos a saber, del pasado del que venimos.

Se estima que todas las especies que conocemos a través de fósiles constituyen, cuando mucho, apenas cerca del 5% de las especies que han existido en el planeta a lo largo de su muy extensa historia. Que los restos de una criatura se conviertan en fósiles es, de entrada, extremadamente difícil, requiere la conjunción de circunstancias sumamente específicas (que los restos no sean devorados por depredadores o carroñeros, que el lugar tenga sedimentos adecuados que cubran el cuerpo lo antes posible, antes de que el ambiente comience a dañarlo, y que el lugar en que queden guardados los restos tengan muy poco o nulo oxígeno); lo que es más, existe todo un periodo de historia en la Tierra del que no se conserva ni un solo fósil ni resto de criatura alguna (aunque se sabe que la vida seguía existiendo y evolucionando durante todo ese tiempo), ese periodo es conocido como La Brecha de Romer, y abarca la pavorosa cantidad de quince millones de años. El tamaño del porcentaje de ignorancia insondable en que se encuentra la humanidad es sobrecogedor. Como dijera el comediante Luis Piedrahita sobre las naranjas: no sabemos nada.

Aquí es donde podemos empezar a pensar en aquel misterio supremo, parte fuerza de la naturaleza, parte deidad metafísica, parte fragmento del espíritu de cada uno de nosotros, que es el Tiempo.

Desde muy niño, algo que encontraba siempre en cada revista y cada libro sobre dinosaurios que llegaba a mis manos, era tablas que mostraban la cinta del tiempo en nuestro planeta, y siempre se aseguraban de añadir todo tipo de metáforas que trataran de hacernos concebir, aunque fuera en alguna fracción, lo inmenso del pasado del planeta y lo microscópica que es la humanidad en ese recuento: si la existencia entera del planeta fueran las 24 horas de un día, la humanidad ocuparía apenas el último medio segundo del día; si el tiempo de existencia de la Tierra fuera el Empire State, la humanidad no ocuparía más que la punta de la antena que lo corona; si el tiempo de la Tierra fuera tu brazo la humanidad apenas si aparecería en la ínfima punta de la uña del dedo medio; etc. Ejemplos burdos pero que buscan intentar hacernos dar cuenta de la auténtica escala de la que estamos hablando, números tan grandes y periodos tan exorbitantes que nos resulta imposible concebirlos más allá de nociones abstractas: la Tierra se formó hace 4.6 billones de años; la vida multicelular en el planeta aparece hace unos 2.5 billones de años; el paleozoico inicia, con el periodo cámbrico, hace 542 millones de años; sucede una extinción gigantesca en el planeta hace 252 millones de años; después de eso inicia el mesozoico, la era de los dinosaurios, que termina con otra extinción masiva hace más de 65 millones de años, y entonces inicia el cenozoico. Los primeros homínidos aparecen hace unos 6 o 7 millones de años; si consideramos, como es común, el “inicio de la civilización” a partir del inicio de la agricultura y la vida sedentaria, entonces esta comenzó hace cosa de unos seis mil años, redondeando; México surgió formalmente como país hace apenas 204 años.

Además de abrumarnos por la escala cronológica del mundo, también es interesante fijarnos en todo tipo de cosas curiosas respecto al tiempo, tan sólo a partir de los dinosaurios; por ejemplo, aquello que han popularizado en cierta medida los memes de internet dependiendo las referencias que eligen: el tiranosaurio rex es temporalmente más cercano a nosotros y a nuestro mundo moderno (65.5 millones de años de distancia) que a otro famoso dinosaurio, el estegosaurio (entre 80 y 90 millones de años de distancia); es decir, para cuando el rey de los dinosaurios rondaba el planeta, ya existían fósiles de estegosaurio entonces todavía más antiguos para el T-rex de lo que son los restos del propio T-rex para nosotros.

También es interesante ponerse a pensar en cómo los dinosaurios ejemplifican de forma directa la manera en que la concepción colectiva de la realidad puede modificarse radicalmente en cualquier momento. Pensemos, por ejemplo, en lo siguiente: Isaac Newton, Hernán Cortés, George Washington, Jane Austen, Cervantes y Shakespeare, todos ellos vivieron y murieron sin saber nunca que existieron los dinosaurios. Naturalmente se habían encontrado fósiles variados a lo largo de la historia humana, pero no fueron identificados como vestigios de un grupo específico de animales ancestrales sino hasta 1842 (antes de eso se tomaban por otras cosas, desde cráneos de cíclopes hasta uñas de duende; algunos fósiles fueron resguardados como reliquias religiosas y otros fueron molidos para ser ingeridos con propósitos medicinales). Encuentro fascinante este punto, otra vez, como un recordatorio de lo incierto que es la noción que creemos tan firme sobre el mundo, sobre la realidad misma de este planeta; me pone a pensar no sólo en cómo lo que sabemos sobre los dinosaurios puede cambiar súbitamente, sino, además, qué cosas ahora inimaginables pueden estar esperando por nosotros para revelarse de un momento a otro y sacudir nuestra concepción de la historia o incluso de la realidad misma; me pone a pensar, también, cuántas cosas me iré (nos iremos, estimado lector) sin conocer nunca sobre este mundo; nos hemos de ir algún día, sin saber que el mundo en que creímos vivir en realidad no era el mundo que creímos que era.

*

Recuerdo una ocasión en que, todavía niño, por algún motivo conseguí librarme de asistir a algún compromiso social adulto (alguna fiesta familiar o algo por el estilo), mi papá me llevó de vuelta a casa, mientras el cielo amenazaba con lluvia en cualquier momento.

Ya en casa, afuera el cielo se había puesto de un gris muy oscuro, había truenos y empezaron a caer las primeras gotas; yo estaba en mi habitación, acomodado junto a la ventana, hojeando un libro educativo sobre el deinonychus (de la colección Dinoclub, de Mega Ediciones: formato amplio, mucha información y muchas ilustraciones, y al final incluía un cuento que imaginaba una aventura en realidad virtual hacia el pasado, en el cuerpo del dinosaurio titular del libro).

Ya había mencionado que, hasta la fecha, la combinación de lluvia y material dinosauresco me resulta sumamente reconfortante; a este recuerdo se unen las experiencias que ya conté con Jurassic Park y Godzilla, pero también las lecturas de varias revistas concretas, todo esto formando en conjunto un nido acogedor. En temporada lluviosa leí y releí las dino novelas de Crichton, leí Dinosaurs Rediscovered, de Michael J. Benton, releí materiales de hace años y leí el nuevo clásico Auge y caída de los dinosaurios, de Steve Brusatte, quizá el producto dinosauril moderno que más ha vuelto a marcarme como cuando era niño.

También como un nido acogedor me resulta la compañía sáurica cuando llega a darme una de esas gripas que están en el punto exacto: suficientemente severa como para justificar un día de reposo, pero suficientemente amable como para poder disfrutar en algo ese reposo; incluso ahora, en esos casos busco en internet algún episodio de Mundo Paleolítico, que no me perdía en las tardes regresando de la escuela, por ahí de sexto de primaria. Revisitar la serie, es parte de mi ritual de cuidados personales para los momentos en que es obligado guardar cama por un rato.

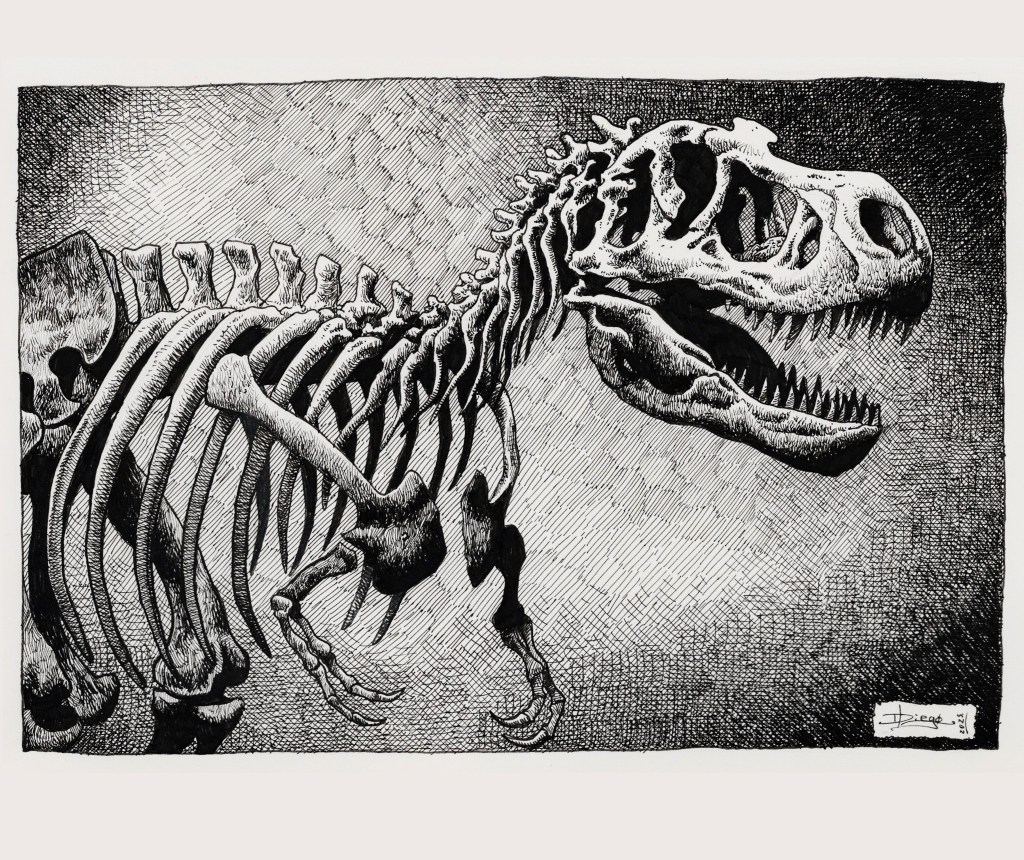

Hay otra cosa que, desde muy temprana edad, me marcó hondamente y hasta la fecha me produce un efecto poderoso: el paleoarte, como se denomina a las piezas de arte que tienen el objetivo de imaginar e ilustrar la vida prehistórica.

Tengo grabadas a fuego en mi mente escenas específicas de paleoarte, imágenes que me impresionaron mucho incluso muchos años antes de tener cualquier contexto de sus autores; las vi en algunos documentales pero, sobre todo, en libros y revistas, donde las examinaba largamente. Algunas ilustraciones, especialmente en productos más sencillos, me mostraban una imagen del mesozoico que incluso siendo yo tan pequeño reconocía como artificial, casi simbólica, con volcanes rechonchos, cielos rojizos, dinosaurios robustos conviviendo en pedazos de tierra demasiado estrechos en medio de riachuelos delgaduchos y plantas exóticas. Pero después fui encontrando el material verdaderamente notable: pinturas de Mark Hallett, John Sibbick, Raul Martin, John Gurche y Doug Henderson.

La impresión que en ese entonces me provocaron esas pinturas resucita si vuelvo a mirarlas: paisajes prehistóricos que me despertaban una melancolía enorme incluso en la infancia, dinosaurios en atardeceres de suaves tonos lilas, dinosaurios en medio de la hermosa hora dorada, en escenarios grises o con neblina, donde a veces las figuras sáuricas tenían cierto aire fantasmal. Me perdía mirando esas imágenes, fijándome en el mundo que recorrían las bestias prehistóricas: los tonos del cielo, la forma de las nubes, los juegos de luz y sombra, el horizonte pálido… y me daba cuenta de que, al otro lado de la ventana, sobre el jardín, había la misma luz dorada de la tarde, o el mismo cielo lila, o el mismo aire gris, dependiendo el día, o a veces me encontraba fuera, con mis papás, en una tarde en que por algún momento estábamos yendo de un lugar a otro y me fijaba en que la manera en que la realidad se sentía en el horizonte y el cielo y las nubes era idéntico a como se sentía la realidad en mucho del paleoarte que más me fascinaba… y en esos momentos tomaba consciencia, auténtica consciencia, de que en realidad estaba en el mismo mundo donde habían vivido los dinosaurios: ellos habían existido durante atardeceres tan hermosos como aquellos en que yo estaba existiendo; la luz, los colores, la sucesión de día y noche; era el mismo mundo, podía abstraerme en un paseo o en cualquier vistazo por la ventana hacia el jardín y pensar que estaba de pie en el mismo tiempo de los dinosaurios, que, después de todo, habían estado en el mismo lugar y en la misma realidad que yo; su existencia eran tan inconcebiblemente remota como, al mismo tiempo, abrumadoramente cercana.

Directamente ligado a ese sentimiento fue lo que me sucedió cuando, leyendo las descripciones que hace Steve Brusatte en su libro, cuando habla de los tiempos inconcebiblemente remotos de la tierra, de un descomunal océano deshabitado durante millones de años bajo un cielo impasible, ciclos naturales que transcurren sin testigos, olas descomunales y lluvias imperturbables que sucedieron una y otra y otra y otra vez sin nadie presente, hice una pausa en la lectura y, una vez más, como cuando niño, alcé la mirada (estaba fuera, en una plaza casi vacía, esperando) hacia un cielo de azul prístino y abombadas nubes blancas muy a la distancia… y por un momento sentí vívidamente que estaba viendo el cielo de aquellos tiempos inmemoriales, aquellos miles de miles de miles de años que respondían de manera implacable nuestro supuestamente profundo cuestionamiento: por supuesto que un árbol hace ruido si no hay nadie para escucharlo, un mundo entero puede existir durante millones de años sin nadie que lo vea ni lo escuche. Aunque sí hay quien lo imagine, quien se sienta transportado, quien sienta la sobrecogedora humildad de saber que existió, no para ser atestiguado, sino para ser recordado sin haberlo conocido nunca.

Caray, cómo amo a los dinosaurios.

Deja un comentario